我中心明瑞光教授团队在全球首次破译甘蔗基因组,于10月8日在国际学术权威刊物《自然•遗传学》上在线发表题为《甘蔗“割手密”种同源多倍体基因组》的研究论文,解析了甘蔗野生种“割手密”中一系列的生物学问题。该研究成果的发布引起了广泛的关注,受到新华社、科技日报、中国青年报、福建日报、中国科学报等近二十家国内中央地方媒体的报道。

近日,《自然•遗传学》出版了11月期的文章,我中心甘蔗基因组研究论文荣登其网站封面和11月份封面文章,这也是我中心2015年菠萝基因组成果荣登其正刊封面后的又一重大成果。

由我中心主持的菠萝基因组成果和甘蔗基因组成果陆续被选为《自然•遗传学》封面文章,标志着我校在热带作物基因组研究领域处于国际领先地位,这也将进一步提升我校学术国际知名度。

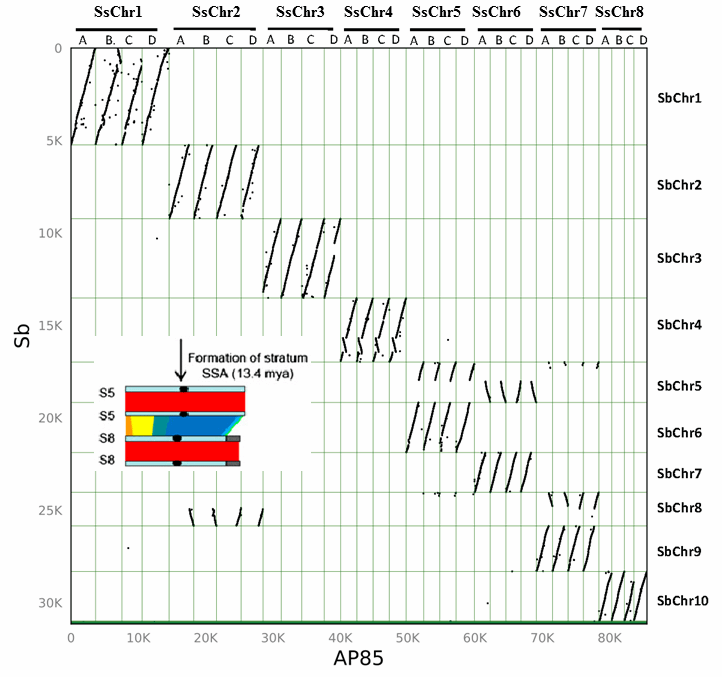

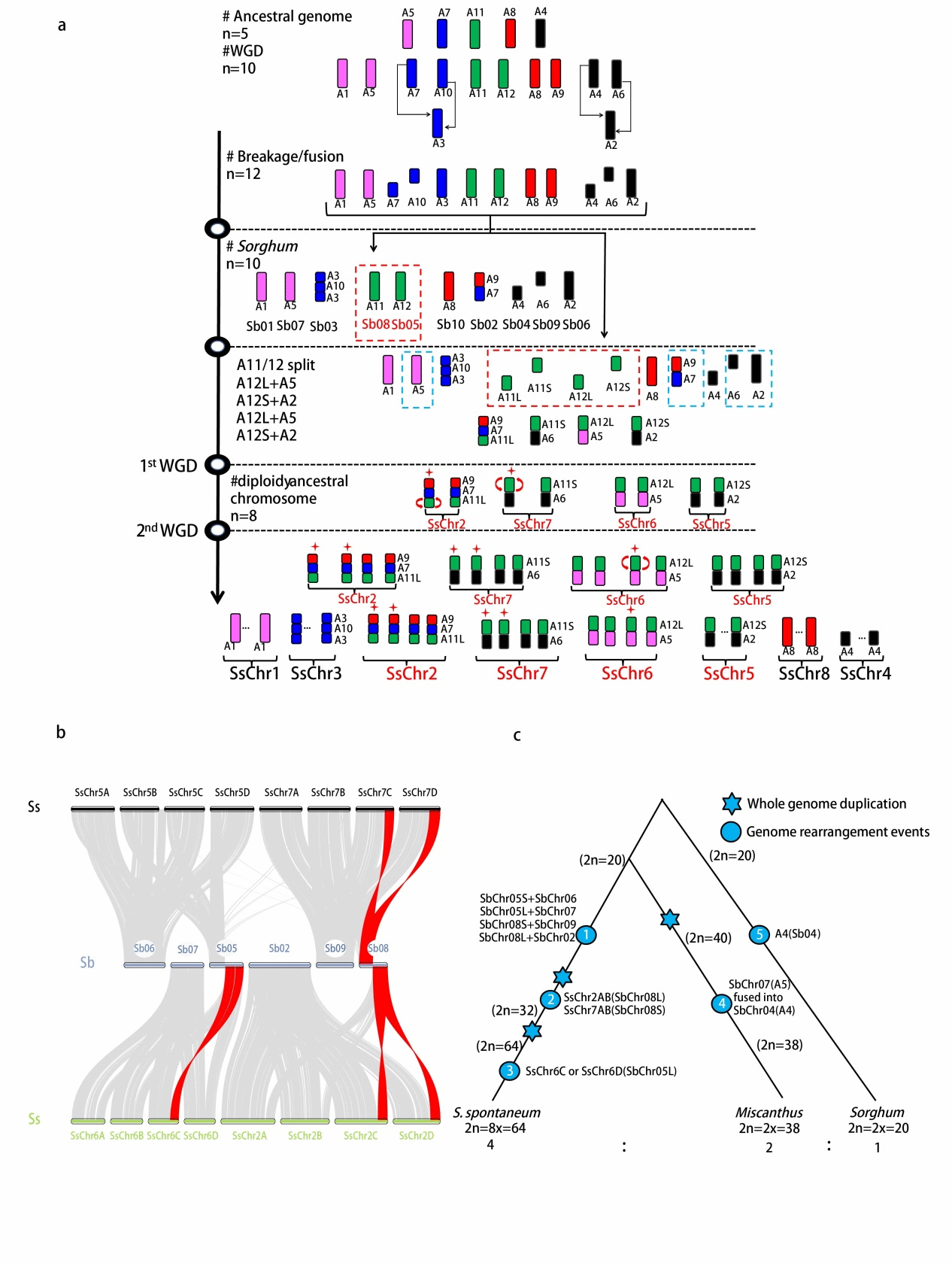

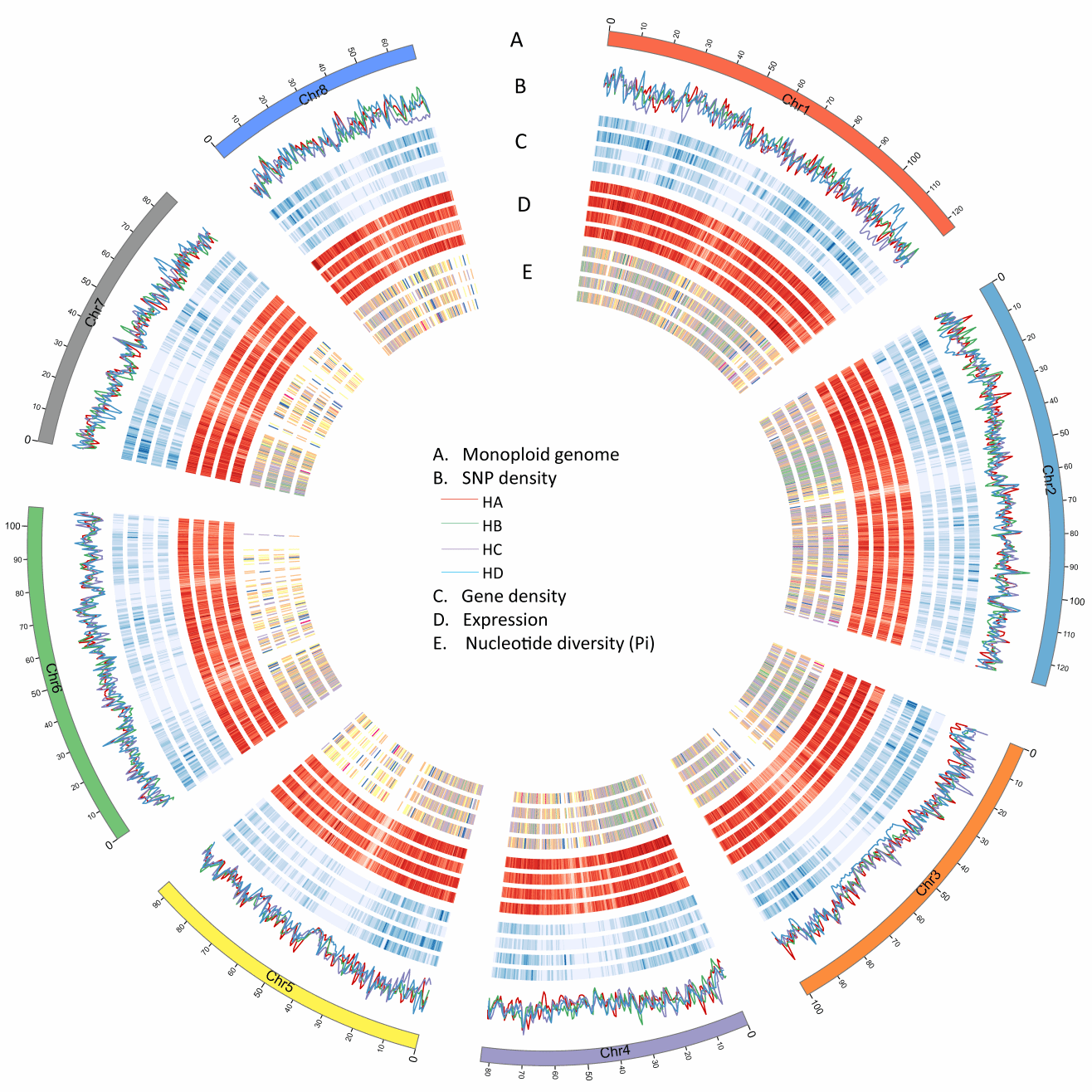

甘蔗野生种“割手密”为现代栽培杂交种提供了病虫害和逆境的抗性基因,约占了甘蔗杂交种基因组的15%。应用目前最先进的第三代测序技术加上物理图谱,将甘蔗野生种“割手密”四倍体基因组被组装到了32条染色体上,其染色体基数比亲缘关系较近的高粱和玉米少了两条,为8条。通过基因组内部比较分析,证实了野生种“割手密”是同源多倍体,并且发生了两次间隔较短的全基因组复制事件。同源多倍体基因组拼接组装是世界性难题,项目组发明的新算法填补了这项空白。这是第一次把同源多倍体基因组里面的基因注释到了等位基因,达到了最高的分辨率。通过比较野生种“割手密”和高粱的同源染色体,发现“割手密”的两条祖先染色体从中间断裂,产生的四个染色体臂分别加到了四条染色体的末端,完成了染色体基数从10条减为8条的演化。这四个转移的染色体臂占了整个基因组的20%,却含有40%的抗性基因,解析了为什么野生种“割手密”是甘蔗育种中最好的抗性基因来源的生物学基础。

Figure 1. Alignment of S. spontaneum AP85-441 chromosomes with sorghum chromosomes.

Figure 2. S. spontaneum evolutionary history.

Figure 3. Distribution of genomic features along the sugarcane monoploid genome.

群体基因组学分析揭示了这些重组区域的平衡选择维持了这些重要区域的多样性。C4光合作用途径具有高光效,最早在甘蔗中发现,通过对全基因组光合作用相关基因的分析,明确了甘蔗C4光合作用的具体类型。糖分积累是甘蔗最重要的生物学问题之一,糖转运蛋白基因家族的串联复制和扩张是甘蔗属高糖含量的基因组学基础;通过比较巴西杂交种SP80-3280基因组与“割手密”基因组,发现整合进杂交种的“割手密”基因组随机分布在整个“割手密”参考基因组中,说明在不同的“割手密”材料中同源染色体发生了随机交换,为“割手密”是同源多倍体提供了另一条直接证据。

甘蔗野生种“割手密”种基因组破译是甘蔗基础生物学研究的一个里程碑。在此基础上,揭示了野生种“割手密”种的基因组演化、抗逆性来源、高糖以及自然群体演化的遗传学基础,这些研究将促进甘蔗分子生物学的快速进展,使甘蔗实施分子育种策略成为可能,从而加快甘蔗品种改良和产业发展。